ファンマーケティングの事例7選から学ぶ!成功の秘訣と戦略

「ファンマーケティング」と聞くと、なんとなくのイメージは湧くけど、具体的にどのようなことをするのか分からない方もいるのではないでしょうか? 今回は、企業のファン育成を支援する株式会社ファン・マーケティングが、ファンマーケティングの成功事例7選を紹介します。ファン作りに成功した企業の共通点も考察しているので、ぜひ参考にしてくださいね!

- ファンマーケティングをやってみたい企業様

- マーケティングをしているけどなかなか成果が出ない企業様

- マーケティングの代行会社を探している企業様

ファンマーケティングの成功事例【一覧表】

ファンマーケティングとは、中長期的な顧客との関係づくりを基本とする考え方を軸に、ファンと共にビジネスを成長させていくマーケティング手法のことです。

ファンには「商品やブランドに愛着を持っている」「一般的な顧客よりも売上貢献度が高い」「周囲への拡散力がある」といった特徴があります。

昨今は、国内での人口急減に伴う顧客数の物理的な減少に対し、情報や商品、エンターテインメントが増加傾向にあります。そのような社会情勢から新規顧客獲得が難化しているなかで、ファンマーケティングは注目されているのです。

今回紹介する成功事例を、以下に一覧で比較できるようにまとめました。

企業・職業 | 戦略 |

|---|---|

スターバックス コーヒー ジャパン | サードプレイスを意識した店舗単位のマーケティング |

カゴメ | 売り上げ上位の顧客を逃さないファンコミュニティの立ち上げ |

ヤッホーブルーイング | ファンとの絆をより強化するイベント開催の拡大 |

LUSH(ラッシュジャパン) | 店舗リニューアルとアプリの導入で新たな顧客体験を提供 |

良品計画(無印良品) | SNSを駆使し、インフルエンサーと共同開発 |

Patagonia(パタゴニア) | 多くのファンから賛同を得るパーパスを軸とした活動 |

アイドル | ファンと共に価値を創り上げる推しマーケティング |

※株式会社・合同会社・合資会社・合名会社等の記載は省略しています。

ファンマーケティングを成功させるための戦略

事例を紹介する前に、ファンマーケティングを成功させるうえで意識したいポイントを簡単に3つ説明します。

- 顧客に自信を持ってもらうことを意識する

- 親近感を持たせる

- ユーザー同士の接点をつくる

1つずつ見ていきましょう。

顧客に自信を持ってもらうことを意識する

顧客をファン化させるためには、ファンとしての自信を持ってもらうことが重要です。ファンであることに自信を持てないと、「ほかの人に好きなものを広めたい」という気持ちになれず、ファンマーケティングの特長である拡散力も発揮されません。顧客は特別に扱われ、大切にされていると感じると、その企業への自信や愛着、信頼が生まれ、ファン化していきます。

継続的に支持されるブランドのコアをどのように見つければよいか分からないという、ファン化のステップを詳しく知りたいという方は、株式会社ファン・マーケティングにご相談ください。必要であれば複数回のお打ち合わせの機会を設けさせていただき、企業様の強みを丁寧に引き出します。

●株式会社ファン・マーケティングについてはこちら

ファンとのコミュニケーションを強化する

ファンマーケティングは、あくまでファン育成を軸に考えるマーケティングです。そのため、ファンとのコミュニケーションを図る際は、丁寧な設計が重要です。具体的には、ファンだけが得られる特典や限定イベントの実施も効果が期待でき、ファンを中心とした態度でコミュニケーションを取ることで、エンゲージメントを高められます。つまりは、ブランド力や品質を高めるだけの戦略では不十分であるともいえますね。

顧客同士の接点を作る

掲示板やFAQなどの、人と深く交流できるプラットフォームを活用して、「企業」対「顧客」だけでなく、「顧客」対「顧客」の接点をつくるのも、ファンマーケティングにおける戦略の1つです。ファン同士で対話できる場を設けることで、企業への愛着がより深まりやすくなります。

また、顧客同士の直接的な交流の場を設けられない場合の別法もあります。それは、ファンがほかのファンを認識できるような施策を実施することです。たとえば、同じサービスに興味を持つユーザーの診断結果をSNSで発見できる、診断コンテンツという手法も熱量の向上に効果的です。

株式会社ファン・マーケティングではユーザーコミュニティ、診断コンテンツの制作も承っております。ぜひご相談ください。

ファンマーケティングの成功事例7選

ここではファンマーケティングを行った企業、業種の成功事例について、具体的な手法も含め分かりやすく紹介していきます。

<ファンマーケティングを行った企業>

- スターバックス

- ヤッホーブルーイング

- カゴメ

- LUSH(ラッシュジャパン)

- 無印良品

- パタゴニア

- アイドル

会社のファンを増やすための手法にはどのようなものがあるか知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

【スターバックス】1週間で約660万人が来店する有名コーヒーショップ

ファンマーケティングの事例として最初に紹介するのは、スターバックスコーヒーです。

課題 | 時代的に日本でのコーヒーショップ浸透が難しい |

|---|---|

ファンマーケティングの戦略 | 広告費用を抑え、店舗単位でのマーケティングを重視 |

具体的な手法 | パーソナライズドマーケティング |

ファンマーケティングの成果 | 売上高は359億円超えの人気コーヒーショップに |

スターバックスはもともとコーヒーのテイスティングから地域の口コミを増やし、顧客を獲得していったコーヒーショップです。ですが、スターバックスが日本に上陸した1990年代後半は、現在のようなカフェの概念がそもそも浸透しておらず、男性が喫煙目的で純喫茶を利用するのが一般的でした。そのため、スターバックスは以下のように店舗単位でのファンマーケティングを実施したのです。

- コーヒーの香りを損なわないよう、全店舗内禁煙に

- 一人ひとりに合った接客、商品を提供するパーソナライズドマーケティング

- 自宅や職場とは異なる、快適な第三の居場所「サードプレイス」を意識した空間づくり

温度やトッピングまでカスタマイズできるドリンク商品や、80時間の研修で培ったホスピタリティを持つスタッフとのコミュニケーションなど、顧客が店舗で癒され感動体験できるような取り組みを続け、ファンを確実に増やしていきました。結果として、テレビやWebといった広告の露出がなくとも、日本国内でトップレベルのコーヒーショップに成長しています。近年ではSNSも利用し、さらに口コミを増やしています。

【ヤッホーブルーイング】5,000人規模の超宴を開催!熱意と感謝でファンを動かす

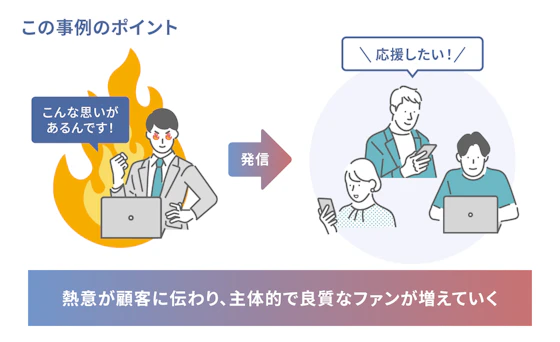

よなよなエールで有名な企業であるヤッホーブルーイングの取り組みも、ファンマーケティングの成功事例として有名です。ファンと共創し、顧客への感謝と地ビールに対する熱意を伝える交流を続けた結果、2021年に18年間連続増収を達成しています。

課題 | 2000年以降の売り上げが減少 |

|---|---|

ファンマーケティングの戦略 | ファンに熱意を伝え、接点を増やす |

具体的な手法 | ・ファンイベント開催 |

ファンマーケティングの成果 | ・2007年に楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞 |

ヤッホーブルーイングは、地ビールブームがすぎた2000年〜2003年頃にかけて、廃業寸前まで売り上げが減少していきました。最後の手段として2004年に開始したネット通販から、ネット上でよなよなエールのファンとつながれることに気付き、ビールへの思いをつづったメルマガの配信を始めました。その熱意が顧客のファン化を促進し、ネット通販での売り上げが伸び、2007年には楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを受賞したのです。

2010年からは40人規模のファン交流イベントを定期開催し、企業だけでなく、ファン同士のつながりも強化することで、ファンが自信を持って周りの人たちにビールを広められる雰囲気を作り出しました。実際に、自分のSNSに商品を投稿して応援したり、2018年には5,000人規模の交流イベントにまで拡大したりと積極的に企業を応援する顧客が増え、ファンマーケティングの成果が現れています。※2

【カゴメ】会員登録者数は約5万人!売り上げ上位の顧客に特化

次に紹介するファンマーケティング成功事例は、大手食品メーカーであるカゴメの取り組みです。

課題 | カゴメのヘビーユーザーたちの購入率が減少 |

|---|---|

ファンマーケティングの戦略 | ・売り上げ上位2.5%の顧客に特化 |

具体的な手法 | ・株主優待の導入 |

ファンマーケティングの成果 | 一般顧客のカゴメ商品購入者と比較して、株主は13倍の購入率に |

カゴメ商品のヘビーユーザーたちの購入率が減少したことをきっかけに、カゴメは新規顧客よりも、売り上げ上位2.5%に含まれるファンに特化するようになりました。カゴメがファンとして重きを置いたのは、株主全体のうち99.5%を占める個人株主です。カゴメは、ファンである個人株主に喜んでもらいたいという思いから、2001年に株主優待を導入しました。株主優待で段ボールいっぱいに届くカゴメの商品は、商品の入れ方も複数回に分けて話し合うほどのこだわりです。結果的に株主優待は好評を得て、企業が課題としていたヘビーユーザーたちの購入率を回復させることができたのです。

そのほかにも会員制コミュニティサイト「&KAGOME」では、会員ユーザーが参加できるさまざまなイベントを開催しています。ファン同士が共通の話題で盛り上がれるこのコミュニティは、カゴメへの愛着をより強めており、2021年9月時点で4.9万人もの登録者がいます。

【LUSH】アプリでユーザー行動を促進しSNSのシェア効果もUP

バスボムで有名なLUSH(ラッシュ)は動物実験反対や脱プラスチックなどを事業に取り入れており、多くの人が共感する思想を持った企業です。その価値観が既にファンマーケティングとして作用していますが、今回は新しい視点で顧客体験を生み出した、以下の成功事例を紹介します。

課題 | ユーザーニーズを取り込む体制の強化 |

|---|---|

ファンマーケティングの戦略 | 広告費をかけず、ファンが口コミを広めるモデルを目指す |

具体的な手法 | ・店舗のリニューアル |

ファンマーケティングの成果 | 店舗のリニューアル前と比較し、来客数が約2.5倍増加 |

LUSHは顧客のニーズを常に取り込める実験的な空間を作り出すことを目的として、2018年に「LUSH原宿店」をリニューアルオープンしました。LUSH原宿店はバスボムのみを販売しており、商品は包装されておらず、実演販売も行わないという新しいかたちの店舗です。

来店者は「Lush Labs アプリ」というLUSH独自のアプリを使うことで、商品情報を調べられたり、お風呂にバスボムを入れたときのシミュレーションができたりします。商品の最新情報もチェックでき、SNSのシェア機能も付いているため、周囲への拡散がしやすい仕様となっているのがファンマーケティングならではの手法といえます。結果として店舗の来客数も激増し、ユーザーの口コミが拡散されやすい環境を作ることができました。

【無印良品】SNSを利用したファンマーケティング!インフルエンサーを通じて顧客と共創

ファンとの共創をテーマにした無印良品の「ファンマーケティング2.0」の実施も成功事例として紹介します。

課題 | 顧客とのつながりが弱い |

|---|---|

ファンマーケティングの戦略 | 顧客、スタッフ、シェアホルダー(株主)に対し異なる施策を用意 |

具体的な手法 | <顧客> <スタッフ> <シェアホルダー> |

ファンマーケティングの成果 | 顧客、スタッフ、シェアホルダーとのつながりを強化 |

共創、UGC(ユーザーが作ったコンテンツ)を目的として展開された「ファンマーケティング2.0」ですが、そのなかでも「アンバサダープロジェクト」は顧客とのつながりを強める施策といえるでしょう。アンバサダープロジェクトとは、InstagramやYouTubeなどで活動しているインフルエンサーを無印良品のアンバサダーに就任させ、良品計画のメンバーと一緒にSNSを中心としたさまざまな活動を行うプロジェクトです。

インフルエンサーを交えた靴下の商品開発では、商品製作の様子を自由にコンテンツ化し、好きなタイミングで自身のアカウントに発信してもらう取り組みも行われました。SNS上に寄せられたコメントで、さらにユーザーの意見を取り入れることができ、共創活動の価値をより高められるのです。

ときには無印良品側がアンバサダーのチャンネルに登場し、視聴者との意見交換会を実施することもあり、新商品の説明会に関するコンテンツの再生回数は、累計210万回を超えました。結果、「ファンマーケティング2.0」はファンマーケティングの手本として、複数のサイトで紹介され、社内外で高い評価を受けています。

【パタゴニア】ユーザーの賛同を得るパーパスとブランディング

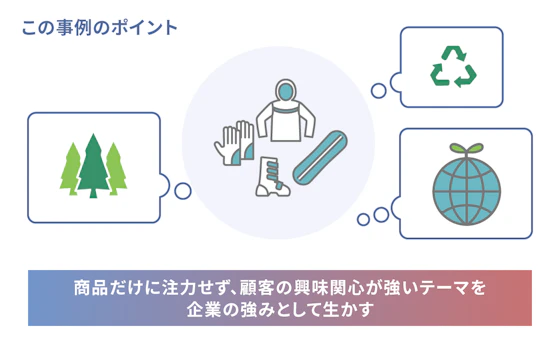

パタゴニアはスキーやスノーボード、サーフィン、クライミングといったアウトドア系用品、アパレルを手がける企業です。世界全体でおよそ15億ドルの売上高を出しており、ワールドワイドに愛されています。

パタゴニアは、「地球が私たちの唯一の株主」という言葉を掲げるほど、環境問題を重要視しており、ショッピングバッグ(お持ち帰り袋)の廃止や、環境保護団体への1億4,000万ドル以上の寄付などの環境活動を積極的に続けてきました。パタゴニアのパーパス(社会意義)に賛同するファンは多く、2020年9月~2021年8月にかけてのショッピングバッグを不要とする商品購入者の割合は、平均97.3%まで増加しています。顧客と共に達成を目指すパタゴニアのパーパスは、よりファンとの絆を強めているのです。

また、パタゴニア製品の長期利用を目的としたアプリも独自開発されました。アプリでは商品情報が得られるだけでなく、修理の依頼やアウトドアに関連するコンテンツの閲覧などさまざまな機能が備わっています。公式サイトからも見られるストーリーというコンテンツでは、アウトドアや環境活動に関するトピックを発信しているのも魅力です。商品の情報に限定せず、パタゴニアのファンの興味関心が強いと思われる情報を随時提供しています。

【アイドル】応援で成り立つ推しマーケティング

近年アイドル界では、好きなグループの「物販」を購入し、「消費」というかたちで応援することが主流になっており、推し(活)マーケティングと呼ばれることもあります。このようなアイドルのビジネスも、ファンマーケティングといえます。

今回はAKB48を例に取ってみましょう。AKB48はテレビや広告の露出よりも、小劇場でのライブや握手会などに注力し、10年以上ファンとの交流を継続しました。交流する機会が増えることでファンは親近感を抱き、アイドルの成長を自分ゴト化するため、応援の温度感も高まりやすくなるのです。CDを購入することで、好きなメンバーに投票できるAKB選抜総選挙というイベントでは、お気に入りのメンバーを選抜に入れるために5,500枚ものCDを購入したファンもいるといいます。

ファンとの長期的な価値の共創が、レコード大賞の受賞やシングル総売上枚数日本一などの快挙を成し遂げる、日本トップレベルのアイドルを生み出したのです。

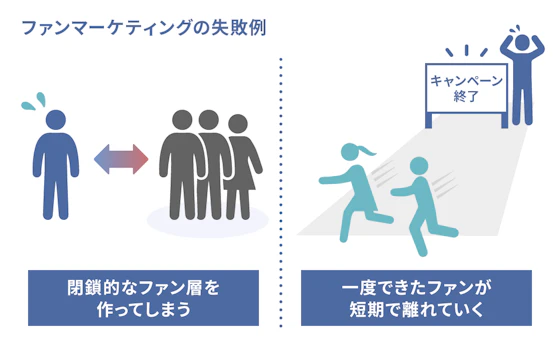

ファンマーケティングの失敗例

実際にファンマーケティングを自社に取り入れたいという方に向けて、以下の失敗例を参考に、始める前に押さえておきたい注意点を解説します。

- 閉鎖的なファン層を作ってしまう

- 一度できたファンが短期で離れていく

1つずつ見ていきましょう。

閉鎖的なファン層を作ってしまう

ユーザーのなかで階層ができ、格差が生じてしまうのは、ファンマーケティングの失敗例です。具体的には、昔からいるファンが新規ユーザーへ攻撃的・否定的な態度を取り、コミュニティ全体が排他的になるといった状況です。ほかのファンをネガティブに意識することで、新規ユーザーが参入しづらく、ファン化の妨げになります。そうなると口コミも広がらず、ファンマーケティングで得られる本来の成果を発揮できません。

閉鎖的なファンを作らないためにも、ファンの独断ルールやカルチャーを形成・浸透されないような工夫が必要です。定期的にルールの共有をしたり、企業側から目指している方向や思いをファンに伝えたりするのもよいでしょう。また、古参ファンと新規ファンのどちらか一方に偏らないようなキャンペーンの考案も意識すべきといえます。加えて、会員サイトでランクシステムを導入する場合は、どのような指標でランクを決めていくのかも慎重に考えましょう。

株式会社ファン・マーケティングは、顧客のニーズをとらえ、双方のファンに適した施策をご提案いたします。

一度できたファンが短期で離脱する

ファンになってくれた顧客が何度もすぐに離れてしまうのも、中長期的に行うファンマーケティングでは、失敗例といえます。たとえば単発・一過性の施策は効果測定がしやすいという利点もありますが、顧客との継続的な関係構築はしにくく、一向にファンが定着しない恐れがあるのです。

施策実施前後にフォローを入れ、アクションが途切れないようにすることで、ファンからの好意を資産化でき、離脱の抑止になります。たとえば顧客の声を聞く仕組みを作り、ファンの状況把握をしたり、ファンへのメッセージを発信したりするのも効果的です。

株式会社ファン・マーケティングでは、施策実行後も繰り返し効果測定を行うため、中長期的なファン育成支援が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。

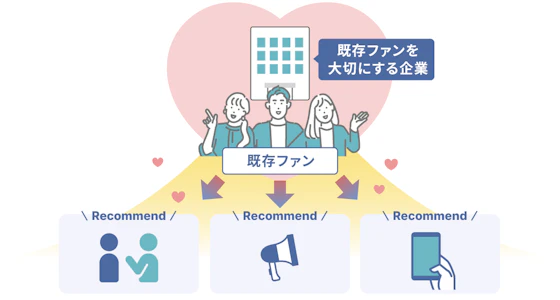

7つのファンマーケティング事例に共通する成功の秘訣

これまで紹介してきたファンマーケティングの成功事例には、以下のような共通点があります。

- 新規顧客を増やすことよりも、既存のファンを大事にすることを優先している

- 企業理念やパーパスの浸透力が強い

既存のファンを1番大切にしている

ファンマーケティング成功事例の共通点として、新規顧客よりも既存のファンを優先していることが挙げられます。優先しているのは、感謝の気持ちという理由だけでなく、ファンが持つ拡散力の促進にもなるためです。

ファンになった顧客は、「好きなものの情報を親しい関係性の人に拡散する行動」を起こします。これはオーガニックリーチ(有料広告によるリーチを除外した自然な投稿閲覧)といい、オーガニックリーチが増えるとマーケティングコストを抑えることができます。さらに、ファンとその周囲にいる人の価値観は近い傾向があるため、周囲の人も勧められたものを好み、ファンになる可能性が高いのも利点です。ファンマーケティングが成功している企業はファンを重視するアクションに注力することで、ファンが集客活動を担い、新たなファンがまたファンを増やしていく一連の自走サイクルができています。

ファンの間で企業理念やパーパスが浸透している

ファンのなかで企業の理念やパーパスが浸透しているのも、成功事例の共通点です。

価値観を元に、イベント開催やメッセージの発信などの行動を繰り返すと、単発的な施策にも一貫性が生まれます。一貫性があるとファンは企業の価値観を体感しやすくなり、企業の商品やサービス、行動に対し理解を深められ、信頼度も高まるのです。企業の価値観を理解したファンからの意見を傾聴し、その意見を踏まえたアクションを取ることで、ファンはさらにその価値に共感でき、商品・サービスを購入したり拡散したりしやすくなります。

ファンマーケティングの成功事例をもっと知りたい方へ

ここまで記事を読んでくださり、さらにファンマーケティングの成功事例を知りたいと思った企業様は、ぜひ株式会社ファン・マーケティングにお問い合わせください。弊社の成功事例を、より詳細に紹介いたします。

株式会社ファン・マーケティングはその名の通り、「Digital Marketing」×「Creative」×「Contents」を駆使し、「企業のファンを育成する」という事業ミッションを掲げているデジタルマーケティング会社です。コミュニティサイト構築や診断コンテンツ、コンテンツSEOなどのさまざまなソリューションのなかから、企業様に合った戦略をご提案いたします。「なんとなく話を聞いてみたい」という企業様もぜひお気軽にお申し付けください。

※1参考文献:佐藤潤「18年連続増収を導いたヤッホーとファンたちとの全仕事」,日経BP発行,2021年7月発行