会社のファンを増やすにはどうすればいい?方法4選

会社のファンを増やす、と聞くと漠然とし過ぎていて具体的な方法が分からないとお悩みの企業様も多いでしょう。ファンを増やすための取り組みの効果がイマイチだった場合、施策の進め方以前に、選んだ施策が会社の強みを引き出せないものだったり、フェーズ的に最適なものではなかったりする場合も意外と多くあります。 そこで今回は、株式会社ファン・マーケティングが、会社のファンを増やすための具体的な方法や考え方をまとめて紹介します。商品・サービスが溢れかえっている現代社会を勝ち抜くカギとなるファン育成を成功させましょう!

- 会社のファンづくりについてまとめた記事を読みたい方

- ファンを作るための具体策が分からない企業様

- そもそも顧客が何に興味を持っているか分からない企業様

会社のファンを増やすことが重視される理由

会社のファンを増やすことが重視される理由にはUGCの影響力が強まっていること、競争が激化したことが挙げられます。それぞれの理由を詳しく説明します。

UGCの影響力が強まっているから

会社のファンを増やすことが重要視される理由は、UGC(ユーザーが生成する口コミといったコンテンツ)の影響力が強まっているからです。これまで消費者は、マス広告で企業が一方的に発信した情報をもとに商品・サービスを購入していました。ですが昨今はSNSの普及によって、消費者が自ら情報を獲得したり発信したりできるようになっています。「企業が何をいうか」よりも「顧客が何をいうか」のほうが、消費者の購買の意思決定に影響を与えるようになったのです。従って、顧客に真に満足してもらったり愛着を持ってもらったり、つまりはファンになってもらうと、ポジティブなUGCが必然的に増え、売り上げにつながります。そのため、会社のファンを増やすことが大事なのです。

実際に、billoがまとめたUGCに関する統計の記事では、買い物のひらめきを得るために、Z世代の97%がSNSといったソーシャルプラットフォームを利用していることが分かりました。加えて、同記事では2033年までにオンライン上の78%のコンテンツがUGCになるとも言及しています。

競争が激化したから

昨今はあらゆる市場が飽和し、競合がひしめき合っているのも会社のファンを増やすことが重視される理由の1つです。多くの企業が競合優位性を確立しようと試行錯誤していますが、技術の発展により商品・サービスの性能や機能面での差別化が難しくなっています。つまりは、価格で差別化するしかなくなっているのです。グローバル戦略のなかで価格破壊ともいわれるような低価格を実現する企業もあります。

価格競争に陥りやすい市場環境だからこそ、強固なファンを増やすことが大切です。ファンは安いからではなく、愛着があるから商品・サービスを購入します。そのため、価格競争に陥った市場でも、特定の会社・ブランドの商品を買い続けてくれるのです。

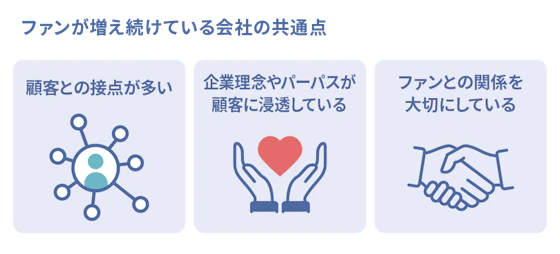

ファンが増え続けている会社の共通点

会社のファンを増やすためには、ファンが多い企業の特徴を分析してみるのもおすすめです。ファンが増え続けている会社には、以下のような共通点があると考察できます。

- 顧客との接点が多い

- 企業理念やパーパスが顧客に浸透している

- 顧客との関係を大切にしている

ファンが多い会社というと、顧客の声に傾聴し過ぎるあまり、顧客にパワーバランスが偏るようなイメージもあるかもしれません。ですが実際のファンが多い会社は、顧客の幸せを第一に考えながらも企業理念や目標をしっかりと顧客に届け、それらのパーパスが支持されている特徴があります。つまりは、会社として伝えたい思いが顧客に正しく認識され浸透しているのです。正しく認識してもらうには、やはり顧客との接点を増やし、顧客の意見を聞きながら相互理解を深めることが重要になってきます。

企業の考えに賛同したユーザーが、徐々にファン化するケースは、ファンマーケティングの成功事例で多く紹介されています。ファンマーケティングとは、ブランドのファンを増やしながらビジネス成長を中長期的に目指すマーケティング手法です。会社のファンづくりに初めて取り組む際は、成功事例のまとめ記事や、自社事例を紹介している企業の公式サイトを参考にするのもおすすめです。ファンを増やすという漠然としたイメージが具体化しやすくなるでしょう。

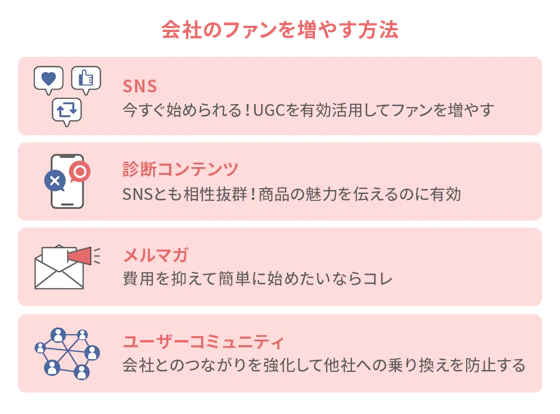

【一覧表】会社のファンを増やす方法おすすめ4選

会社のファンを増やす方法を、一覧表で比較し紹介します。

会社のファンを増やす方法 | 概要 |

|---|---|

ユーザーコミュニティ | ユーザーと企業、ユーザー同士それぞれで関係構築がしやすい |

診断コンテンツ | 体験価値が高く、SNSとの相性もよい |

メルマガ | 戦略によってはパーソナライズしたアプローチができる |

SNS運用 | アカウントを開設すればすぐに始められる |

かけられる費用や課題のあるフェーズ、強みなど、会社の条件によって最適な方法は変わってきます。今回は「会社のファンを増やす」という観点から、各方法がどのような段階・状況でおすすめかを説明していきます。

なお、株式会社ファン・マーケティングでは、上記で取り上げた方法を全てサポートできます。企業様の強みを活かした方法・戦略でファン育成を支援しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ユーザーコミュニティ│会社とのつながりを強化して他社への乗り換えを防止する

会社のファンを増やすなら、ユーザーコミュニティの運用がおすすめです。ユーザーコミュニティとは、製品やサービスに関連する話題を通じてユーザー同士が交流する場・集まりのことです。会員サイトといった媒体を基盤として顧客との接点を増やし、ファン化を促進します。

比較項目 | 概要 |

|---|---|

具体的な活用例 | コミュニティ内でイベントを企画し、UGCを集めながらユーザー同士のエンゲージメント(関係性・愛着)を高める |

メリット | 会社のサービスが共通の話題になるため、企業とユーザーの一体感が生まれやすくなる |

注意点 | 排他的なコミュニティを作らないよう、ガイドラインの作成といった炎上対策を行う |

ユーザーコミュニティを通じて生まれる一体感・つながりは、他社への乗り換えを防止する効果があります。また、顧客の意見を商品・サービスに反映できれば、新たな価値を提供できるだけでなく、顧客は「自分たちの声を聞いてくれている」と感じやすくなり、企業への愛着や信頼の向上にもつながるのです。

診断コンテンツ│SNSとも相性抜群!商品の魅力を伝えるのに有効

診断コンテンツは、人気商品や、おすすめしたいサービスなどをきっかけにファンを増やす手法です。診断コンテンツとは、質問に答えていくと自分に合った結果が出るコンテンツのことです。「あなたにおすすめ」というコミュニケーションはエンゲージメントが高まりやすく、ファンを増やすことができます。

比較項目 | 概要 |

|---|---|

具体的な活用例 | 自社サービスに関連したテーマの診断を作り、公式サイトやSNS、メルマガ等で活用する |

メリット | 熟読度が高く、企業とユーザーが相互で接点を持てる |

注意点 | ファンになってもらうには診断結果に納得度が必要 |

診断コンテンツは熟読度が高いため、ユーザーのなかでサービスだけでなく、企業・ブランドへの理解も深まりやすくなります。また結果がシェアされやすいという特徴から、X(旧Twitter)やInstagramといったSNSとの相性もよく、興味関心をはじめ購入・ファン化など、幅広いフェーズでの施策に有効です。

なお、思わず拡散したくなるような診断コンテンツを作るには、オリジナリティのあるデザインや納得感のある診断結果にするのが重要です。制作会社に依頼する場合は、企画・デザイン・診断のロジックなどの提案をまとめてできる会社を選ぶと効率がよくなります。株式会社ファン・マーケティングは企画・デザイン・ロジックの全ての工程を代行可能です。

メルマガ│費用を抑えて簡単に始めたいならコレ

できるだけお金をかけずに会社のファンを増やすためのアクションを起こしたいのであれば、メルマガ(メールマガジン)配信もおすすめです。ファン化施策のなかでは内製の難易度が低く、始めやすいからです。1番手軽な方法は、自動配信機能を使って顧客リストにテキストメールを一斉送信する方法です。ただし、ファン化を目指すのであれば、ユーザーの特徴や傾向ごとに最適な内容のメールを送る「セグメント配信」がおすすめです。

比較項目 | 概要 |

|---|---|

具体的な活用例 | ユーザーの属性によって配信する内容を変え、ユーザーが欲しい情報を届ける |

メリット | ユーザーが欲しい情報を届けることでユーザーの行動変容を促しCVの獲得を目指せる |

注意点 | 戦略や施策の検討には、一定の知見が必要 |

メルマガは、既存顧客へ定期的なアプローチができるため、ファンを作るうえで大切な親近感を高められます。ただし、「何を目的としてどんなセグメントに、どんな内容を、いつ送るか」といった戦略設計は、一定の知見が必要です。社内で十分な知識やリソースがない場合は、一定の期間メールマーケティング代行を依頼するのもよいでしょう。

SNS運用│今すぐ始められる!UGCを有効活用してファンを増やす

アカウントを開設すればすぐに始められるSNSは、上手に活用すると効率的に会社のファンを増やせる可能性があります。

比較項目 | 概要 |

|---|---|

具体的な活用例 | 自社アカウントを作成してファンと交流したり、自社関連の情報を発信・収集したりする |

メリット | いいねやシェアといった行動を起こすハードルが比較的低く、拡散力がある |

注意点 | UGCには著作権があるため、活用時は利用規約や掲載許可などの対策をする |

コツ | 拡散力を高めるために興味関心を引くようなコンテンツを定期的に作り、ユーザーを飽きさせないようにする |

今後もSNSを通じた情報収集がより主流になる可能性が高いことを踏まえると、SNSで発信するコンテンツや情報のクオリティも今から強化していく必要があるといえます。

会社のファンを増やすなら過度な販促に注意

会社のファンを増やすうえで、やってはいけないことがあります。それは、販促を第一に考え過ぎることです。商品のよい部分しか訴求せず、一方的に販促する企業に対して、ユーザーはネガティブな感情を抱きやすくなります。オンラインショッピングの普及も伴い、昨今のユーザーは、購入者の口コミやSNSの投稿といった同じ消費者側の公平な意見に信頼を寄せる傾向にあるのです。

せっかくユーザーと交流し、エンゲージメントを高められたとしても、「売りつけられた」という印象を与えてしまったらそれまでの行動が全て裏目に出てしまいます。

過度でネガティブな販促例の1つにステルスマーケティングがあります。実際に、消費者庁が懸念しているステルスマーケティングの1つに、企業による第三者のなりすましがあります。

商品を売り、利益を増やすこと自体は会社を経営していくうえで不可欠であり、悪いことではありません。しかし、ユーザーを思いやらずに商品を売ることだけを第一に考える企業の姿勢は、消費者にすぐに見抜かれてしまう時代です。ファンどころか新規顧客・既存顧客も減らしてしまう恐れがあるでしょう。

会社のファンを増やすカギは既存顧客

会社のファンを増やすカギは既存顧客にあります。既存顧客のなかには、商品・サービスを繰り返し使っていたり、ブランドに対して既に一定の関心があったりする顧客がいます。既に認知の段階を通過している既存顧客へのアプローチは、新規顧客にファンになってもらう施策を打つよりも、コストがかかりません。マーケティングでいわれる1:5の法則でも、既存の顧客を獲得し続けるより、新規顧客を獲得するコストのほうが5倍かかるといわれます。

つまりは、顧客のニーズをデータから正しく読み解くと、どのような施策を打てば会社のファンを増やせるのかが少しずつ明確になるともいえます。以下では、既存顧客の情報収集時に知っておきたいポイントを紹介します。

なお、ここで紹介するのはファン化のステップにおける工程の1つです。会社のファンを作る全体の流れを詳しく知りたいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

既存顧客の声を集めてファン化のヒントを得る

既存顧客の声の代表的な収集方法には、デプスインタビューやアンケート調査がありますが、今回は、媒体があれば比較的すぐ実施しやすいアンケート調査を紹介します。自社のポジショニング調査や、市場分析に向いている一般的なアンケートに対し、既存顧客へのアンケートでは、満足度調査や顧客の趣味趣向など、よりエンゲージメントやロイヤルティを高めるためのヒントをもらえます。

市場調査 | 会社の客観性を高めたいときに有効 |

|---|---|

顧客の情報収集 | 顧客とのエンゲージメントを高めたいときに有効 |

会社のファンを増やすのに役立つ情報を取捨選択するには、客観性を持ちながら顧客を深く理解することが大切です。たとえば「自分たちの顧客は誰であるか」「顧客はどのようなことが好きで嫌いか」などを明確にしましょう。

既存顧客に対してどのようなアンケートを作ればよいか分からないという企業様は、ぜひお気軽に株式会社ファン・マーケティングにご相談ください。

既存顧客のデータ収集場所の例

アンケート以外にも、既存顧客の情報を収集できる場所はさまざまです。

顧客データを読み解く観点 | データの収集場所 |

|---|---|

顧客は何を感じているか | コミュニティでの投稿や質問の確認 |

顧客は何を思っているか | 口コミ・UGCのリサーチ |

顧客は何をやっているか | 消費者行動のアンケート調査 |

顧客は何を買っているか | 購入履歴の確認 |

あらゆる場所からデータを収集できると、顧客一人ひとりの人物像がより明確になり、その後の施策の精度が高まります。

よくある質問

最後に、会社のファンを作りたいときに、よくある質問について回答してます。

ファン化するきっかけは?

「会社への理解度が深まり共感したとき」や「商品・サービスでポジティブな体験を得られたとき」は、顧客やユーザーがファン化するきっかけの一例です。具体的には、以下のような例が挙げられます。

- なんとなく定期利用していたサービスが、環境問題に取り組む会社の提供で、応援したくなった

- オンラインショッピングをしていたら、自分のニーズを的確にとらえた商品があり、感動した

サービスや会社との接点から生まれる顧客体験がよいものであればあるほど、顧客のファン化につながります。

顧客とどうやってコミュニケーションを取ればいい?

顧客とのコミュニケーションの取り方が分からない場合は、以下の方法もあります。

- SNSの公式サイトを作り、コメント機能を活用する

- コミュニティサイトを開設し、顧客の声を聞けそうなテーマや議題を展開する

- 診断コンテンツを制作し、間接的な相互の交流を増やす

- ファンイベントを開催する

ファンを作るためのマーケティングでは、きちんと顧客が求めていることを理解していれば、間接的なコミュニケーションも有効です。ただし、会社や顧客の状況によっては、早期段階でのイベント開催やSNSアカウントの開設が最適な打ち手ではない場合もあります。あくまで顧客の心理状況に応じて必要とされる施策を検討することが大切です。

ファン作りに特化した支援会社ってある?

株式会社ファン・マーケティングは、「企業のファン育成」をミッションに掲げる会社です。幅広い打ち手で企業様のマーケティング活動全般を支援しています。コンサルタントやプランナー、デザイナー、エンジニアやライターが、社内にそろっているため、マーケティングからクリエイティブまでスピーディーかつ柔軟な対応が可能です。企業様の強みを引き出せるよう、さまざまな打ち手をご提案します。「そもそも課題が分からない」「まずは話を聞くところから」という企業様も、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※参考1:池田紀行 山崎晴生「次世代共創マーケティング」,2024年1月30日初版第1刷発行,SBクリエイティブ株式会社